junio 23, 2021NarrativaUn asunto pestilente

Alejandro Baravalle

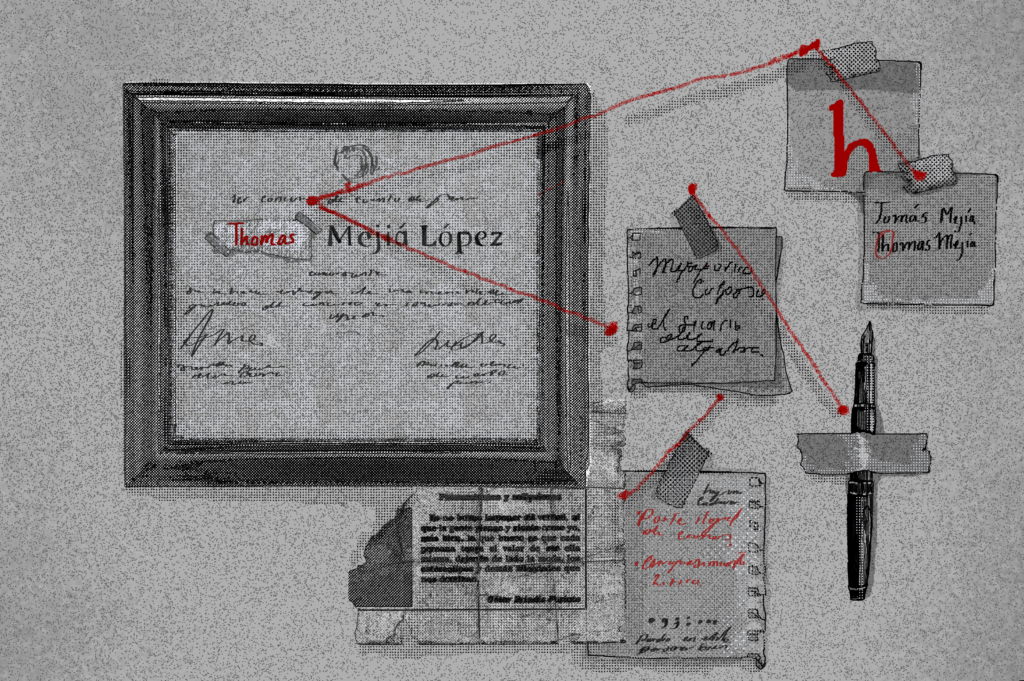

Ilustración: @aparatonacional_

Ayer a la tarde, los azares de mi trabajo me llevaron a tocar el timbre en la casa de Maxi. Había yo terminado con un trámite en la municipalidad, y en menos de una hora debía asistir a una reunión en las oficinas de enfrente. Obligado a hacer tiempo, indagué en el rudimentario mapa de mi memoria la cercanía de un bar, o de cualquier local con mesas y sillas. Y me acordé de que, a un par de cuadras, vivía mi viejo amigo.

Muy buen plan, salvo que ahora no me atendía nadie. Prendí un cigarrillo y toqué de nuevo, tratando de recordar la última vez que había visitado esa casa. Fue por lo menos hace un año. En ese entonces, a la verja que antecedía al jardín no se la comía el óxido, y el propio jardín ―que a su vez antecedía a la fachada― no había mutado en un horrible yuyerío. Había más novedades: las manchas de humedad en la puerta se percibían incluso desde mi lejanía, y la cortina abierta de la ventana dejaba ver la mugre del vidrio.

Aquella ostensible dejadez me llevó a lo último que supe de Maxi, por un conocido en común: su mal trago con una linda abogada, que le había metido los cuernos tras años de convivencia.

Recordé haberlo llamado en esa ocasión. Al igual que ahora ―ya estaba por irme― no me había atendido.

―Dudo que le abran.

No había reparado en aquel viejo, echado sobre una reposera en la vereda de al lado.

―Debe hacer un mes que no sale ―siguió, asumiendo que a mí me interesaba lo que tenía para decir; a menudo, los viejos se saltan toda norma de cortesía: consideran que se han ganado ese derecho.

De todos modos, el tema me interesaba, así que le pregunté si conocía las razones de tal hermetismo.

―Vaya uno a saber. ―El viejo hablaba con la misma indolencia que le impediría emparejar los rulos de su barba canosa―. Lo último que me dijo el pendejo fue algo así como… “No me importa nada”. ―Y remarcó el “nada”, recalcando lo significativo de aquella cita no textual.

―Ya veo. ¿En qué momento se lo dijo?

―La tarde que lo vi por última vez, mientras él abría la reja. Le avisé que tenía un problema con la humedad. Más que nada, aunque eso no se lo dije, le avisé porque en cualquier momento me iba a pasar el problema a mí.

Volví a mirar hacia la puerta. El viejo rebufó.

―Dicho y hecho: la humedad ya llegó a mi pared. Ya tengo mis propias manchas.

―¿Y usted no le tocó el timbre para avisarle?

Me contestó como se le contesta a un retardado:

―¿Por qué cree que le advertí que no le iba a resultar?

Nos quedamos en silencio. Mientras terminaba el cigarrillo, me fijé en un yuyo muy alto y envuelto en telarañas.

―¿Y no avisó a la Policía? ―dije―. Es raro que alguien, de un día para otro, deje de salir de… Quiero decir: tarde o temprano, a alguien va a tener que llamar. Por el tema de las paredes, aunque sea.

Él asintió con la cabeza, como diciendo “En su momento, me encargaré”. Yo ya me estaba olvidando de la reunión; me estimulaba más este enigma.

―¿Y si salto la reja? ―le dije al viejo en tono cómplice―. Así, por lo menos, espío por la ventana.

―Si se atreve ―dijo él abriendo los brazos―, cosa suya. Pero… ahora que usted acaba de tirar el pucho: ¿no siente el olor que sale de ahí?

Inspiré, y mi mueca de asco hizo sonreír al viejo.

―Mire ―me dijo, sin abandonar la sonrisa―: no es necesario tanto alboroto. Yo sé abrir este tipo de rejas. Espéreme un segundo.

Se despegó de la reposera y dio unos pasos de plomo hasta su casa. Entró. Poco después, salió mostrándome con suficiencia unos diez centímetros de alambre estirado.

―Es una boludez ―se vanagloriaba el viejo, meta darle a la cerradura con esa llave clandestina―. Yo se lo avisé un día al pibe: a esta bosta la abren hasta las abuelitas de los chorros.

Oí un clic, y la verja cedió.

―Qué olor a podrido, nene ―enfatizó el viejo. Y razón no le faltaba: caminar hacia la puerta a través de aquellos yuyos era la versión pedestre de bucear en el Riachuelo.

Ante la fachada, él se quedó a la espera de que yo tomase la iniciativa. Con cautela, como si en cualquier momento pudiese aparecer un dragón de Komodo o algún monstruo de esos que uno conoce por documentales, me acerqué a la ventana. Saqué un pañuelo descartable y limpié la mugre del vidrio. Bueno, en realidad, apenas limpié una de las infinitas capas de mugre que se agarraban al vidrio.

Miré hacia el interior, haciéndome visera con la mano. Tratando de distinguir algo entre la penumbra, oí un leve repiqueteo. No me extrañaría, tal como venía la cosa, que Maxi dejase que las goteras proliferaran a su gusto. Entreví lo que parecía ser un electrodoméstico ―quizás un equipo de música― cubierto con un felpudo o una toalla vieja. Todo muy fúnebre. El felpudo o toalla conservaba parte de su blancura original. Y, gracias al contraste con ese blanco dudoso, divisé a los puntos negros surcando la tela en todas direcciones. Al parecer, no se trataba de goteras.

¿Era lo que yo creía?

¿Una cantidad ingente de cucarachas estaba causando ese leve pero constante repiqueteo?

Jamás me hubiese formulado yo semejante pregunta; pero los hechos de la vida, a veces, nos llevan a preguntarnos cosas raras. Nos llevan a ser curiosos. Demasiado curiosos.

―Un asco. ―Me asustó la voz del viejo, detrás de mí.

Esta vez, no aprovechó la oportunidad para burlarse. Quizá no advirtió mi sobresalto. O quizá lo paralizaban su propia fascinación, su propio miedo.

Nos lanzamos el uno al otro una mirada de “¿Y ahora qué?”.

Espié de nuevo por la ventana: un trazo de luz me reveló una tela ajada y roja, empapada por un manchón difuso. Al parecer, se trataba del respaldo de un sillón. Ningún haz le iluminaba los apoyabrazos ni el cabezal, así que no podía saberse si mi amigo estaba o no sentado ahí.

Me alejé de la ventana y golpeé a la puerta, menos por la expectativa de obtener algún resultado que para retrasar nuestra inevitable intrusión.

No hubo respuesta.

El viejo me inquirió con la mirada: ahora que sólo nos separaban de la resolución del misterio una cerradura poco confiable y una puerta enmohecida, su actitud sobradora había desaparecido. Y yo sí aproveché el momento para descansarlo:

―¿Podrá repetir la hazaña de la reja?

El viejo se rio, pero a esta risa le noté el esfuerzo. Y supe que él no había insistido con el asunto de la pared porque le temía a Maxi, a su probable locura. Y, quizá, le temía a la casa misma. Debía de estar lamentándose por hacerse el canchero conmigo: ya no podía recular sin humillarse.

Y ahora, más allá del cagazo, el viejo parecía empeñado de verdad en abrir la cerradura. Pero la cerradura no abría.

―La tiro abajo, y a la mierda ―dije, fingiendo decisión―. Mi amigo puede estar muerto, o vaya uno a saber. Esto no es razonable.

Y el viejo se afligió, así que me abstuve de enrostrarle su negligencia de no haberle avisado a la Policía. Lo hecho, hecho estaba.

Retrocedí para tomar impulso, y le pegué una patada a la puerta: apenas se conmovió. Probé de nuevo, más fuerte: no la abrí, pero conseguí astillarla en el centro. La tercera patada provocó una hendidura en la madera. Me agaché y, tironeando de los bordes, empecé a arrancarle más pedazos. Se me antojó que yo era un topo cavando un túnel hacia esa hedionda oscuridad. Después, y comprobando que no pasaba nadie por la vereda, le pegué a la puerta otros cuatro o cinco patadones. Me detuve cuando el agujero alcanzó un tamaño que, arrastrándonos y comprimiendo los hombros, nos permitiría entrar.

Durante mi aparatoso vandalismo, el viejo no había dicho palabra.

―Quedesé si quiere, viejo ―le dije, con ganas de provocarlo un poco más.

―Entro después de usted, m’hijo.

Cuidando de no lastimarme con las astillas, entré, cuerpo a tierra. Afuera menguaba el sol, pero con la luz que permitía el agujero ―y sin la mediación del vidrio roñoso― pude discernir bastante bien dentro de la casa. Hubiera preferido no hacerlo.

Las cucarachas que yo había visto antes eran sólo un tenue anticipo, una muestra minúscula de aquella siniestra oda a la inmundicia. La fachada misma parecía decente si uno la comparaba con el interior. Había ahí manchas de todos los colores. Más bichos de mierda ―no me atreví a examinarlos―. Y polvo, cantidades de polvo como para llenar un container. Pastas y engrudos de arcana procedencia chorreaban de la diseminada vajilla, y por todos los rincones desbordaba la mugre.

Tan impactado quedé, que me olvidé de darle una mano al viejo con su entrada. Por suerte, se las arregló solo. Y, cuando estuvo de pie, lanzó una pregunta retórica:

―¿Qué carajo pasa acá?

La pregunta no resultó del todo inútil. Al menos, la voz del viejo había opacado por un instante el repiqueteo de las cucarachas, y también el deslizarse de las ratas que adivinábamos, pero por suerte no veíamos.

Yo intentaba respirar lo menos posible. Y me daba miedo acercarme al sillón. Y más cuando advertí aquella mano lánguida sobre el extremo del apoyabrazos.

―¿Maxi?

Una vez más, daba yo rodeos para retrasar lo inevitable. Los muertos no responden a ningún llamado. Los muertos no responden a nada. Y Maxi debía de haber muerto, no quedaba otra. Maxi se estaba pudriendo sobre el sillón rojo. Maxi ya sólo servía para alimentar a los bichos que entraban y salían de los orificios helados de su cuerpo; ratas y cucarachas que recorrían su organismo como a una catacumba.

Fui hacia él con expeditiva urgencia: quería enfrentarme a la verdad lo antes posible.

Y me enfrenté a Maxi, inexpresivo y quieto sobre ese ajado sillón rojo, pero… ¿respirando?

Sí, respiraba. Y más me sorprendí cuando me habló:

―¿Cómo andás, tanto tiempo?

No había movido la boca más que cualquier ventrílocuo mediocre. La voz había reverberado a lo lejos; se me ocurrió surgida de la cripta de una enorme iglesia. Sus ojos no me enfocaban: se perdían en un indefinido lugar, a su izquierda, y se quedaban ahí, como colgados de un ensueño. Miré aproximadamente hacia donde él miraba, y no vi nada que justificase tal atención, más allá de una conflagración de bichos agolpándose dentro de un plato grasoso.

―¿Y esto?

Lo que el viejo me señalaba, eso echado a los pies de Maxi, parecía un moco de tres o cuatro kilos. Sin una forma definida, se dilataba y contraía a intervalos regulares, como uno se entera en la primaria de qué hace un pulmón.

Aquel verde montículo de podredumbre me recordó al vómito de El exorcista, pero más denso y corpóreo. Lo sobrevolaban moscas, lo rodeaban colillas, cucarachas vivas y muertas, yerba negruzca, envases usados llenos de hongos, y hasta restos de polenta o puré.

Miré a Maxi a los ojos. Él, previsiblemente, no me devolvió la mirada.

―¿Qué te pasó, Max?

―Eso, ¿qué pasa? ―apuntó el viejo.

―Estoy bien ―nos dijo, con un esfuerzo notorio. La porquería verde a sus pies tembló por un segundo, y creí ver que adquiría una leve fosforescencia.

―Simplemente, dejé de limpiar ―siguió Maxi―.Y la vida no me compete.

―Eso me había dicho aquella vez ―se iluminó el viejo―, cuando le hablé de la humedad: Las manchas de la pared no me competen. La vida no tiene nada que ver conmigo. Sí, algo así fue lo que me dijo.

Y yo no sabía qué decir a eso. Ni a eso, ni a nada.

Fue el viejo quien volvió a hablar, quizá porque no se aguantaba el silencio:

―“Compete”. Palabra rara, ¿no?

Asentí.

―Dejame acá ―dijo Maxi, y sus pupilas se dilataron―. Dejame en paz. ―Retrocedí unos pasos: la mucosa verde resplandecía con cada palabra de él―. Así estoy bien. Acá estoy bien.

Con esa última frase, la cosa verde se apagó―no encuentro otro término―. Y yo me atreví a observarla: advertí que su repugnante materia se angostaba y se extendía por detrás del sillón, hasta donde mi vista ya no la podía seguir.

Miré de nuevo los ojos de Maxi: hubiese encontrado más expresividad ―más humanidad― en los agujeros de una calabaza de Halloween.

Cuando él decía “acá”…, ¿se refería a su casa? ¿A este “acá” que compartía con nosotros? ¿O estaría en otro “acá”?

El viejo abría la boca para decir algo, pero lo disuadí con un gesto. No quería espabilar a Maxi; mejor dicho, no quería espabilar a esa cosa que latía a sus pies. Fingí contemplar con interés los rincones, y procuré no mostrarme alterado; pensé que algún movimiento desusado alertaría al bicho. Pero el hedor resultaba insoportable. Y aproveché y dije:

―Voy hasta la puerta, a respirar un poco.

El viejo me miraba sin entender, pero de seguro habría advertido que yo había visto algo muy raro, más allá de que todo era raro ahí adentro.

Entonces, mientras me acercaba a la puerta, oí a mis espaldas un ligero ruido de arrastre. No venía de las ratas ni de ningún otro animal. Al menos, no de uno conocido. Lentamente giré la cabeza y observé, ahora con bastante luz, lo que había sospechado que observaría.

Un cremoso tentáculo se desprendía de la cosa verde y se introducía por un agujero en el respaldo del sillón, más o menos a la altura de la médula de Maxi.

Y, otra vez, percibí los latidos, y también el retorcimiento de aquella cosa contra la mugre…. ¿Estaba vigilándome? ¿Sospechaba de mí tanto como yo de ella?

Le eché al viejo una mirada de “Vámonos ya”. Y dije, con lo que pude expulsar de mi voz:

―Ahora volvemos, Maxi.

No me gasté en buscar la llave de la casa: preferí deslizarme por el agujero que habíamos usado para entrar. Sentí unos arañazos en la espalda. Rogué que se tratase de las astillas en la madera.

Conseguí salir, y me puse de pie. Por suerte, habían sido las astillas. Atravesé corriendo los yuyos. Ya en la vereda, me acerqué a la zanja. Vomité.

Después de frotarme los párpados, vi que a mi lado estaba el viejo. Jadeaba, la cara lívida y los ojos desorbitados.

―Hay que llamar a la cana ―alcanzó a decir, como si hablara solo.

No pude culparlo por señalar lo evidente.

―Sí, hay que avisarles… ―empecé a decir yo, pero me callé: ¿qué les iba a avisar?; me tomarían por loco.

Antes, dentro de la casa, la dicción de Maxi me había recordado a la de un ventrílocuo. Ahora, en la calle, la comparación volvía a mí; pero invertida y siniestra, como reflejada en un espejo roto.

Horas después, aquellas palabras, las que yo mismo usé para describir el comportamiento de Maxi, resonarían una y otra vez dentro de mi cabeza. El sentido se iría diluyendo con cada repetición, hasta devenir en un ruido incomprensible; un martilleo irritante, ya muy diferente a mi voz, y que podría asemejarse a una risa irónica. Aunque la verdad es que yo lo describiría de otra manera: una manera muy poco racional, pero a la vez más precisa. Valga la sinestesia, yo juraría que aquello era una horrible carcajada verde.

Me volví a mi casa, a la que había extrañado como nunca. Con el viejo nos saludamos, y no nos dijimos nada más: ignoro si él vio lo que yo vi, o si lo interpretó como yo lo interpreté. No asistí a mi reunión, y durante el resto del día no pude pensar en otra cosa.

¿Podré, con el tiempo, volver a pensar en otra cosa?

Recién a la mañana del día siguiente ―es decir, esta mañana― llamé a la comisaría. Sé que soy un cobarde. Sé que lo mejor hubiese sido arrancar a Maxi de eso que anida en la mugre, y después incendiar la casa o algo por el estilo. Algo más drástico y personal.

Mi próxima cobardía será esta: me abstendré de volver. Temo encontrarme con un grupo de policías balbuceantes ―y acaso también con el viejo― conectados a un racimo de tentáculos verdes. Y más temo ser atrapado, y terminar formando parte de ese coro autista.

De hecho, anoche soñé que mi excursión a la casa de la mugre había, en realidad, concluido de esa forma. Que el horror verde me había cazado antes de que yo me arrojara por el agujero de la puerta. Y que mi huida, el vómito, la breve charla con el viejo en la vereda, el regreso a mi propia casa y el llamado de hoy a la Policía no habían sido más que una ilusión perpetrada por aquel parásito. Una ilusión que aún continúa, y que me mantiene dócil.

¿Y si el sueño fue un grito de mi inconsciente alertándome de la verdad? ¿Y si el momento en que redacto estas líneas sólo sucede en mi engañada conciencia?

¿Y si estoy ahora mismo, en el mundo real, conectado a la cosa verde?

No, de ninguna manera: a veces conviene no inflamar la imaginación, en especial si a uno le falta valentía o si tiene vocación de esclavo.

Sobre el autor [...]